最好的股票配资导航网

最好的股票配资导航网

本案首犯张琨(美国籍)

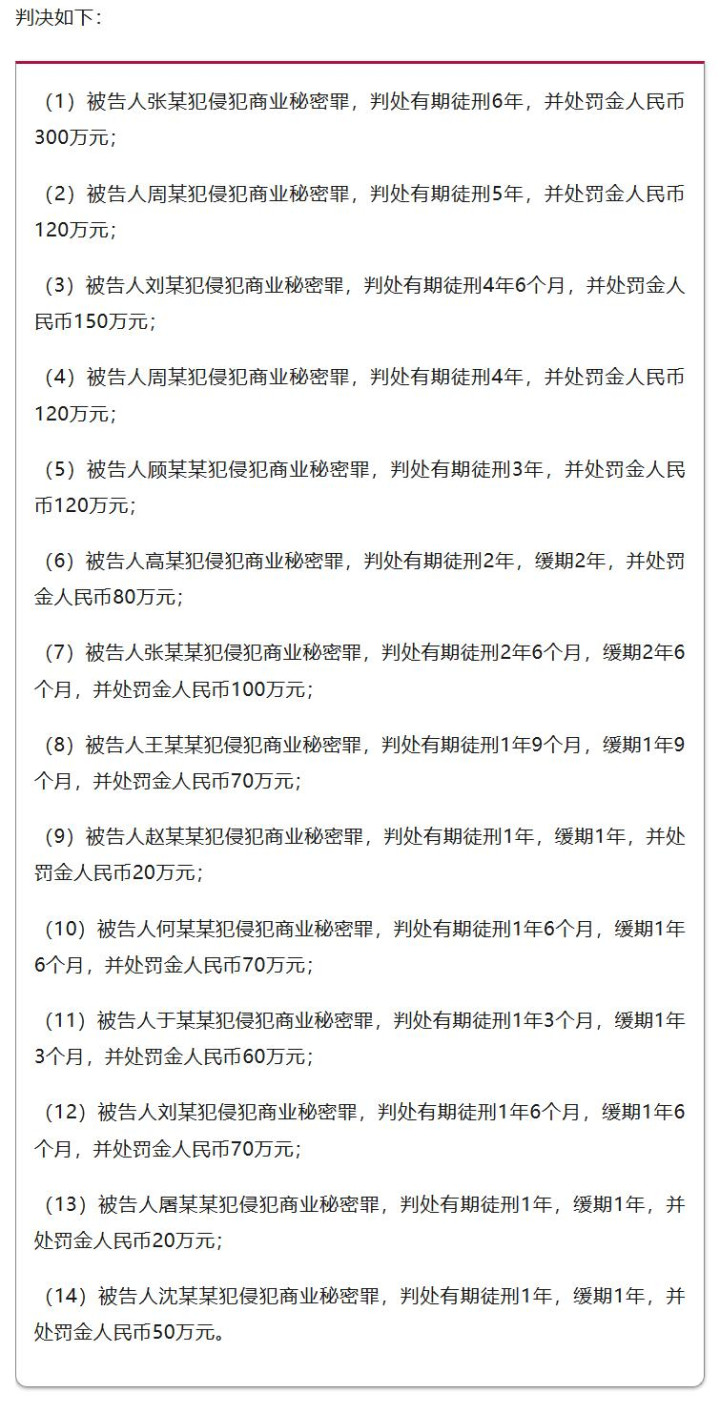

两年来,颇为轰动的“尊湃案”终于在7月底审结,7月28号,上海市第三中级人民法院对尊湃侵犯华为商业秘密(知识产权)案做出一审判决,14人被判处有期徒刑,总计罚金1350万元人民币。

因案中直接牵涉到华为及其他半导体巨头,令“尊湃案”两年多以来一直是引人关注,尊湃通讯科技(南京)有限公司成立于2021年3月,企业经营不到两年半,至2023年8月,华为海思即申请诉前财产保全,法院冻结该公司及关联方银行存款9500万元;同年12月,上海警方通报侦破该案,张琨等14名核心成员被实施刑事强制措施——该案从报警到立案,再到侦破,再到现在审结判决,差不多也用了两年半时间,可见知识产权盗窃案的侦破和审判难度之大。

如果这次的受害者不是华为,或者华为没有下这么大的决心,其实还有更大的可能是这宗案子难以侦破和难以审结,受害的损失更是难以被追回。

何况,即使张琨等14人已经受到依法惩办,华为受到的损失就能完全追回吗?我看大概率也不可能。

不过,比较震惊到我的是,此案于2023年12月被警方采取刑事强制措施的张琨等14名核心成员最后全部获刑——看来受害者提供的证据和执法机构实施的侦破都相当之精准。我相信,这里面应该有长期受知识产权盗窃之害的华为已经建立起相当严密和完备的保护体系的原因,但在中国又有多少企业能做到华为这样严密的自我保护呢?

话再扯远一些,我最近翻看自己的自媒体发现,其实从本世纪初,即20年前开始,就已经在多方讨论中国稀土资源走私问题,但20多年过去,中国受到稀土走私的困扰仍然非常严重,甚至相比于当年有过之而无不及,这明显是制度建设的缺失,不知在现在中美全面战略大对抗的前提下,还来不来得及?绝不能盲目乐观。

我观“尊湃案”的一审审结,有以下3方面的肤浅感受:

第一,严密精准的侦破和审理的终点虽然是所有犯罪嫌疑人均被依法判刑,多达14人被判有期徒刑,总计罚金1350万元人民币,虽然入刑人数已经足够多,但14人合计被处刑期也就是36年,还有合计缓期8年,实际执行合计刑期是28年,及1350万元总罚金,除此外,尊湃公司的财产已被冻结,但这些处罚与华为在本案中受到的重大损失仍无法相提并论,但是,恐怕也只能如此。

关于华为因本案受到的损害,暂时还看不到准确统计,但依侦破案件时上海经侦的官方说法:张琨等人“窃密行为导致权利公司商业秘密灭失,应根据该项商业秘密的研究开发成本、实施该项商业秘密的收益等商业价值来认定造成权利公司的损失”——也就是说,该案中犯罪行为的实施已经导致华为Wi-Fi 6芯片技术不可挽回的损失,或是数十亿研发成本付之东流。

无独有偶,与此相类的是最近国内爆发的几宗与稀土有关的矿产资源走私和技术窃密案,有些大案虽经长时间的曲折侦破,但在我看来,最后对犯罪分子的责任惩处难以与受到的损害相平衡,而且,无论是芯片产业还是稀土产业,其实在当下都已经属于中美战略大较量之下的国家安全侧。

所以,在此呼吁,立法机关应该及时针对事关国家科技安全和资源安全进行更精准和严格,甚至是更严厉的立法。在“尊湃案”中获刑的14个犯罪分子,他们在服刑后,如果想重回产业,想凭既有的技术混口饭吃,甚至是继续实施犯罪,无论是时间上,还是技术代际上,其实都来得及,试想首犯张琨在2029年12月肯定就能出狱了,这位美国人未来会不会“又是一条好汉”呢?

不知道有没有人像我一样如此思考此事?

第二,说巧不巧的是,“尊湃案”的主犯张琨是美国国籍,张琨之前在海思在职时主持开发多款短距互联芯片(如WiFi、蓝牙、NFC等),2021年张琨从海思离职,同年3月“创业”尊湃通讯公司,当时即对外宣称“主业”就是“国产WiFi 6芯片”研发生产,这已经明显违反了竞业限制原则,与他之前在海思从事的研究业务是真正的“同业”。而尊湃创业第一年的海思前员工占比已经高达60%,所以,从一开始尊湃就已经注定了会造成“尊湃案”必然性。

现在在被公布的“尊湃案”侦破审结过程里,在张琨这个美国人的背后是不是还站着复杂的国际资本和国内买办并没有给出显著提示,或者有,或者没有,但我相信问题绝对不会像新闻报道里说的这么简单清楚。因为华为公司作为中国通信半导体产业的巨头和龙头,不但拥有庞大的产品市场规模,更拥有无与伦比的技术竞争力,背后想捅华为一刀,想从华为身上切一块肉,甚至想把华为彻底打倒的势力多了去了。

两天前媒体上曝光,今年6月,中国向美国这个特定市场出口的先进技术产品第一次超过了从美国进口的同类产品,并实现了贸易顺差13亿美元——一个极具颠覆性的时刻到来了!美国将10个行业的商品归为先进技术——包括生物技术、生命科学、光电子学、信息与通信、电子学、柔性制造、先进材料、航空航天、武器和核技术,而中国的出口贸易出现此第一次颠覆时刻,主要是信息和通信类产品(技术)做出的贡献。

所以,可以断言,此后乃至未来,像华为这种在信息和通信产业拥有技术优势的所有中国企业都会面临“尊湃案”的威胁,中美之间所谓的攻守之势易也,这是战略竞争和战略决战的大背景决定的,换句话说,如何能保护华为?其实这已经不只是保护华为的问题了。

我早就在《司马平邦说》节目里中聊过,国家应该及时出台法律,设计必要的“长臂管辖”制度,现在在对中重稀土(永磁体)的出口管治上,国家已经在进行制度设计了,那么对半导体技术的保护上是不是也要提前下手?比如,如果犯罪分子是美国国籍,一旦引发外交纠纷又将如何处之?

另一个可参照的例子是,台积电2纳米芯技术被泄密,多名员工涉嫌获取芯片关键专有信息,9人涉案,用手机拍摄大量资料,流向日本东京电子,然后这些商业秘密再经东京电子泄漏到快速公司(Rapidus),而快速公司是软银、索尼、丰田、东京电子等8家日本公司合作成立的,与台积电正展开激烈的芯片竞争,而该案在判定东京电子或快速公司是否侵权,还是非法使用商业秘密的问题上仍然存在认定的难度。

以台湾省的国际地位和执法力度,对发生在日本的针对台企的犯罪是没有任何办法的,但这不该发生在中国大陆企业身上,“尊湃案”若能及时地提醒国家为之提前设计出适用国际社会的“长臂管辖”机制,也算是塞翁失马焉知非福也。

第三,“尊湃案”还有一个让人大开眼界的特色,此案既为最高端知识产权(即芯片技术)窃密案,其犯罪实施手段也颇具高智商特征,可谓是蔚为大观:

●首犯张琨,拉拢在海思的原下属刘某,又拉拢其他人形成了一个核心技术团队,再由这些人对原华为公司产品端到端人员整编制地挖角,涉及芯片的射频、SoC、数字、算法、解决方案、封装等环节,近百人。

●上述海思前员工并非一次性加入尊湃,而是分批离职,多人在职华为期间,周末到尊湃工作,甚至白天在华为,晚上去尊湃。

●为规避竞业限制和其他风险,有人甚至还改名了。

●有20多位原华为员工离职前大量访问非本职工作文档,获取不法资源,再以此“投名状”入职尊湃。

●在华为已有保密措施的情况下,实施内外勾结窃密,甚至是通过其内部通讯工具将部分技术信息层层转发到公司的外部。

●2022年11月,尊湃先窃取信息做出第一版芯片后,修改成第二版,再把第一版删除,甚至还伪造核心技术人员离职的假象以掩盖盗取商业秘密的事实。

●经鉴定,尊湃的侵权芯片技术有40个技术点与华为商业秘密的密点具有90%以上的同一性,构成实质性相同,已导致华为的商业秘密灭失。

●在东窗事发前,张琨已有所察觉,2022年11月,张琨与代理律师协商应对计划,统一更换新手机,并对尊湃的服务器、邮箱、办公桌面云、办公电脑进行清理转移,以删除证据。这恐怕已让更多的责任人逃脱了法律制裁。

●张琨还试图通过逆向工程规避侵权风险,但一直未拿到逆向工程结果。所谓逆向工程,就是对产品设计技术的再现过程,试图得出该产品的处理流程、组织结构、功能特性及技术规格等设计要素,以制作出功能相近,但又不完全一样的新产品。

在本案里,令我非常惊叹的是,张琨等高技术人员,如此之猪油蒙心,为窃取原公司的芯片技术,在一两年里搭建出了一个不亚于芯片设计制造一样的严密完整的窃密体系。这件案子,如果不是发生在华为身上,缺少了华为历经多年的“被窃密”炼就出的技术保护制度,恐怕极大可能无法被最终侦破和审结。

可以说,“尊湃案”虽然审结了,但它对中国保护知识产权,保护中国高技术企业的技术优势,已经提出了现实而严峻的挑战,从中亦可见,足以覆盖上述挑战的制度和能力并不充分。

最好的股票配资导航网

最好的股票配资导航网

佳成网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。